Artículos

Configuración del mercado de trabajo en Santiago del Estero. Un análisis descriptivo sobre las desigualdades laborales en el periodo 2010-2022

Resumen: El presente trabajo busca describir la configuración de las desigualdades laborales en el mercado de trabajo en la provincia entre 2010 y 2022. Para el análisis, se tienen en cuenta los indicadores básicos del mercado de trabajo (tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación). Además, se detallan los atributos de la demanda de empleo en términos de grandes ramas y calificación de los puestos generados. Finalmente, se caracteriza la fuerza de trabajo, en términos de niveles educativos, calidad de los empleos e ingresos. Para ello, el estudio se basa en el análisis estadístico descriptivo de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares – Total Urbano del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) del tercer trimestre para el período 2010-2022. El mercado de trabajo en la provincia se caracteriza por una fuerte participación del sector agropecuario -fundamentalmente agricultura de subsistencia-, la administración pública y los servicios, con una escasa participación de la industria, lo que genera limitaciones para crear suficiente empleo registrado. Como consecuencia de esto, el exceso de fuerza de trabajo se emplea en condiciones de precariedad y con bajos ingresos.

Palabras clave: Mercado de trabajo, Santiago del Estero, Desigualdades, Precariedad e informalidad laboral.

Labor market configuration in Santiago del Estero. A descriptive analysis of labor inequalities in the period 2010-2022

Abstract: This paper seeks to describe the configuration of labor inequalities in the labor market in the province between 2010 and 2022. For the analysis, the basic labor market indicators (activity, employment, unemployment and underemployment rates) are taken into account. In addition, the attributes of the demand for employment are detailed in terms of major branches and qualification of the jobs generated. Finally, the labor force is characterized in terms of educational levels, job quality and income. For this purpose, the study is based on the descriptive statistical analysis of microdata from the Encuesta Permanente de Hogares – Total Urbano del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) of the third quarter for the period 2010-2022. The labor market in the province is characterized by a strong participation of the agricultural sector -mainly subsistence agriculture-, public administration and services, with a low participation of industry, which generates limitations to create enough registered employment. As a consequence, the excess labor force is employed in precarious conditions and with low incomes.

Keywords: Labor market, Santiago del Estero, Inequalities, Labor precariousness and informality.

1. Introducción

El presente artículo busca describir la configuración de las desigualdades laborales en el mercado de trabajo de Santiago del Estero, teniendo en cuenta los indicadores básicos del mercado de trabajo (tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación); los atributos de la demanda de empleo en términos de grandes ramas y calificación de los puestos generados; y la fuerza de trabajo, en términos de niveles educativos, calidad de los empleos e ingresos.

La provincia se caracterizó, históricamente, por mantener una estructura “tradicional” de empleo urbano (Zurita, 1999a), que comprende seis actividades principales: comercio, administración pública, construcción, enseñanza, servicio doméstico y, por último, industria manufacturera. Hacia fines del siglo XX, los estudios del trabajo locales (Zurita, 1999b; Díaz y Zurita, 2000) resaltaban los bajos niveles de industrialización, y crecimiento del sector terciario o de servicios (en particular en la década de 1990), que sirvió como alternativa para la mano de obra vacante, pero con notorio aumento de un sector informal urbano y profundamente atravesado por las desigualdades de género (Zurita, 1999b; Silveti y otros, 2017).

Por otro lado, al ser la provincia con mayor porcentaje de población rural del país (Garay y Torres, 2021), y con una estructura productiva local incapaz de generar empleo suficiente para retener a la población en edades activas (Zurita, 1999a; Cajal, 2020) se distinguió por expulsar mano de obra proveyendo a estructuras productivas de otras regiones del país de “trabajadores golondrina” (Tasso, 2003; Ledesma y otros, 2011; Tasso y Zurita, 2013; Quaranta y Blanco, 2012; Torres, 2018).

En la primera década del siglo XXI, si bien se mantuvieron muchas de estas características, se observa un significativo crecimiento de la construcción, incluso en comparación con la media nacional, debido a la gran inversión en obra pública por parte del gobierno nacional y provincial desde el año 2005. Sin embargo, puede advertirse la masiva presencia de mujeres en actividades no calificadas, informales y precarias, quienes, por otra parte, tienen que conciliar el trabajo remunerado con el trabajo doméstico no remunerado (Torres y Sayago, 2022).

Estas cuestiones han sido abordadas por investigadores locales, que, entre otras cosas, se han centrado en las desigualdades de género en el mercado laboral (Torres y Sayago, 2022), en el acceso y la calidad de los empleos (Torres, 2018; Salto, 2019; Suárez 2019a), en la segregación laboral por género (Torres, 2019a, Sayago Peralta, 2019a), en las trayectorias laborales de las y los trabajadores (Cajal, 2020; Saad Giuliano, 2019) y en la organización colectiva de trabajadoras (Suárez, 2019b; Sayago Peralta, 2019b), y derechos y protecciones al trabajo (Suárez, 2023; Giménez y Suárez, 2024). En los últimos años, se puso especial atención en el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en el mercado de trabajo (Garay y Torres, 2021, Torres et al., 2020, Giménez, 2023).

Los principales resultados de tales indagaciones han mostrado, además, una fuerte presencia de informalidad y precariedad laboral en términos de falta de registración o registración defectuosa, e inestables condiciones de trabajo (Bertranou y otros, 2013). También se presentan trayectorias laborales intermitentes, sobre todo en empleos no registrados y en actividades altamente feminizadas, como el servicio doméstico, y una dificultosa organización colectiva, especialmente para las trabajadoras. Sobre ellas, observamos que durante el ASPO y DISPO de los 2020 y 2021 fueron quienes recurrieron a actividades alternativas para generar ingresos, principalmente la venta de comidas, panificados, venta de ropa, venta de cosméticos por catálogo, etc.

En la actualidad, según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), realizado en conjunto con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero (2021), el mercado de trabajo provincial se caracteriza por una fuerte participación del sector agropecuario -fundamentalmente agricultura de subsistencia-, la administración pública y los servicios, con una escasa participación de la industria, con un bajo nivel tecnológico y competitivo, lo que genera limitaciones para crear suficiente empleo registrado. Como consecuencia de esto, el exceso de fuerza de trabajo se emplea en condiciones de precariedad y escasa remuneración. En efecto, a lo largo de toda la década de 2010, sobresale la mayor proporción de personas que se ocupan en el sector informal, con un 50% de trabajadores ocupados en empleos de baja productividad.

El informe del ODSA muestra, entre otras cosas, que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es notablemente inferior a la de los varones. Por otra parte, se destaca que la tasa de desocupación masculina es superior a la femenina, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional. Esto se explica por la menor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y no por una mayor equidad en el acceso a las oportunidades de empleo. Además, las mujeres presentan una mayor proporción de empleo precario que los varones.

De acuerdo con datos de la EPH-INDEC1 para el segundo trimestre de 2022 eran siete las actividades que concentraban más del 70% del empleo urbano: el comercio, con un 15,98%; la administración pública, con 15,12%; la construcción con un 14,42%; la enseñanza con un 8%; el trabajo en casas particulares con 7,56%, la industria con 6,42%; y el sector salud con un 4,28%. Entre estas actividades, encontramos una gran polarización por géneros tanto en la construcción (96,87% varones) como en el trabajo de casas particulares (100% mujeres), esta última con una informalidad cercana al 95%.

Si nos enfocamos estrictamente en el mercado de trabajo femenino, observamos que cinco actividades agrupan cerca del 75% de las trabajadoras. Del total de mujeres ocupadas, el 20,49% trabaja en casas particulares, el 18,37% lo hace en el comercio, el 14,84% en la enseñanza (pública o privada), el 13,07% en la administración pública (excluyendo los planes de la seguridad social) y el 8,13% en el sector salud (público o privado). El trabajo en casas particulares y, más recientemente también la enseñanza y la salud, son actividades típicamente asignadas al género femenino, según la tradicional división sexual del trabajo (Arango Gaviria, 2011; Goren, 2014). Por otro lado, el comercio y la administración pública son actividades características de economías de baja productividad (Zurita, 1999a; Torres, 2018; Márquez y Salvia 2021). Un dato más a tener en cuenta es que, según la EPH-INDEC (II trimestre de 2022) del total de ocupados registrados, el 60, 87% son varones, mientras que el 39,13% son mujeres.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación

La investigación2 se basa en un enfoque cuantitativo que nos permite tener una mirada más amplia del mercado de trabajo de Santiago del Estero. Para ello, se realizó un análisis descriptivo, el cual, según Briones (2002), constituye un primer nivel de análisis, mediante el cual se establecen la distribución de diferentes variables (arriba mencionadas) en el ámbito colectivo, en este caso, el mercado laboral de la provincia analizada. “El análisis descriptivo cumple la función principal de caracterizar a un colectivo con una o más de esas expresiones de la variable analizada” (Idem, p. 71). Por lo tanto, se tiene en cuenta los indicadores básicos como el nivel de actividad, de empleo, de desocupación y de subocupación; cantidad de trabajadores por grandes ramas de actividad; niveles educativos y calidad de empleos e ingresos de la fuerza de trabajo.

Para ello, utilizamos los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares – Total Urbano (INDEC), relevada en el tercer trimestre del año para el período 2010-2022. Esta fuente de datos tiene la ventaja de ofrecer datos específicos del mercado de trabajo y una mayor representatividad estadística de la provincia, al incorporar –a diferencia de la EPH continua– a las localidades de “dos mil habitantes y más” y no sólo al aglomerado Santiago del Estero-La Banda.

El periodo seleccionado resulta de la disponibilidad de datos en el sitio de la EPH-TU del INDEC (de 2010 en adelante) por lo tanto los microdatos disponibles al momento llegaban a el 3° trimestre de 2022.

3. Resultados

3.1 La evolución del mercado de trabajo santiagueño

A continuación, presentamos un diagnóstico de la evolución del mercado de trabajo en Santiago del Estero. En primer término, el análisis considera la evolución 2010-2022 de los indicadores básicos del mercado de trabajo (tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación). En segundo término, se presentan las características de la demanda de empleo en términos de grandes ramas. En tercer lugar, se analizan las características de la fuerza de trabajo, en términos de educación formal, calidad de los empleos y niveles de ingresos.

3.2 Indicadores generales del mercado laboral

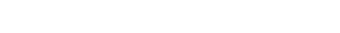

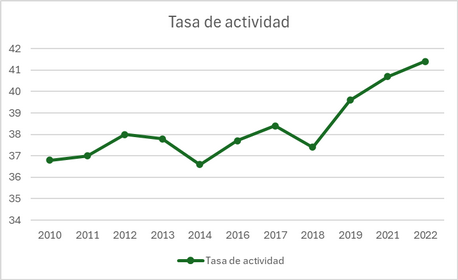

Entre 2010 y 2022, se registró un proceso expansivo en el mercado de trabajo de Santiago del Estero. Si bien esta dinámica es común al total del país urbano –la tasa de actividad3 pasó de 44,6% a 46,4% y la de empleo4 de 41,3% a 43,3%–, fue significativamente más intensa en la provincia. En este caso, la tasa de actividad creció de 36,8% a 41,4% (un crecimiento de 4,6 puntos porcentuales) (Figura 1), y la de empleo pasó de 34,2% a 40,2% (un aumento de 6 pp.) (Figura 2).

Fuente: Elaboración propia. EPH Total Urbano 2010-2022.

Fuente: Elaboración propia. EPH Total Urbano 2010-2022.

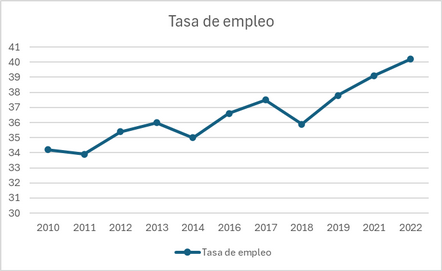

El crecimiento de la tasa de empleo en la provincia fue significativo tanto entre varones como entre mujeres (Figura 3). La tasa de empleo femenina pasó de 23,3% a 30,7%, mientras que la masculina aumentó de 45,1% a 50,2%. Esto significa que la brecha de género en el empleo se redujo, aunque muy moderadamente (pasó de 1,9 a 1,6 veces en favor de los varones).

Fuente: Elaboración propia. EPH Total Urbano 2010-2022.

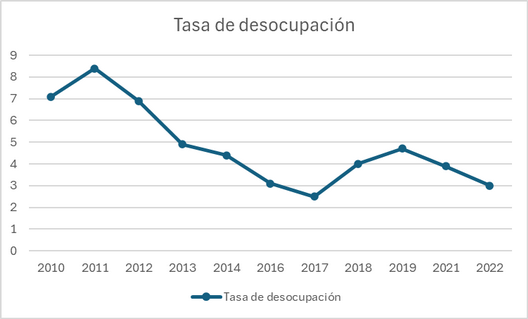

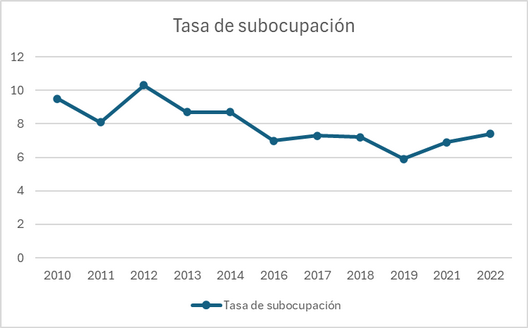

El proceso expansivo del mercado laboral en general también se refleja en una disminución de la tasa de desempleo abierto entre 2010 y 2022. En este sentido, en Santiago del Estero se observó una significativa reducción, pasando del 7,1% en 2010 al 3% en 2022 (Figura 4). Por otro lado, la subocupación horaria demandante aumentó a nivel nacional, lo que indica que el crecimiento del empleo no fue suficiente para absorber toda la presión sobre el mercado laboral. En Santiago del Estero, esta tasa (Figura 5) se mantuvo más estable, oscilando entre el 7% y el 8%, a diferencia de la misma a nivel nacional.

Fuente: Elaboración propia. EPH Total Urbano 2010-2022.

Fuente: Elaboración propia. EPH Total Urbano 2010-2022.

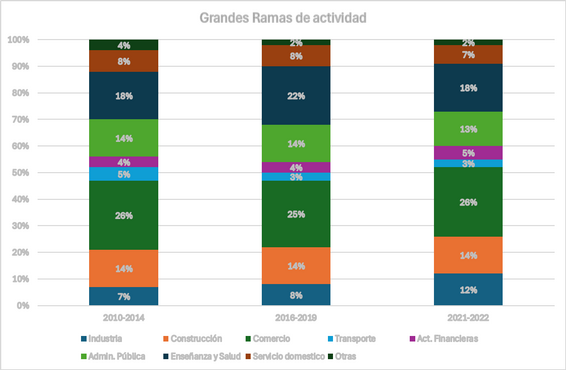

3.3 Demanda de empleo según ramas de actividad

A continuación, cabe analizar cuáles fueron los grandes sectores de actividad económica que impulsaron el crecimiento de la ocupación en la provincia en el período considerado. En primer término, consideramos la estructura del empleo según ramas de actividad (Figura 6). Para el caso de Santiago del Estero, entre 2010-2014 y 2021-2022 se incrementó la participación del empleo en industria (de 7% a 12% del total) y en actividades financieras e inmobiliarias (de 4 a 5%). En contrapartida, perdieron incidencia ramas como el servicio doméstico (-0,7 pp.), administración pública y defensa (-1,2 pp.) y transporte y comunicaciones (-1,5 pp.).

Estas tendencias guardan algunas similitudes con lo sucedido a nivel nacional, pero también algunas discrepancias. Mientras que el empleo en actividades financieras e inmobiliarias creció en todos los aglomerados y el servicio doméstico perdió participación, hay dos ramas que manifiestan un comportamiento opuesto: por un lado, en Santiago se redujo la importancia del empleo en la administración pública y lo contrario ocurrió en el total urbano; por otro lado, creció la importancia del empleo en la industria, al contrario de lo ocurrido en el total de aglomerados.

Fuente: Elaboración propia. EPH Total Urbano 2010-2022.

Los sectores que dinamizaron el crecimiento del volumen de ocupación fueron, en primer lugar, la industria y la construcción (casi 50% del nuevo empleo generado). En segundo lugar, las actividades en el comercio, el transporte y las actividades financieras explicaron alrededor de 45% del aumento de la ocupación. En cambio, ramas como el servicio doméstico expulsaron fuerza de trabajo entre puntas del período (-4,5%) (Figura 6).

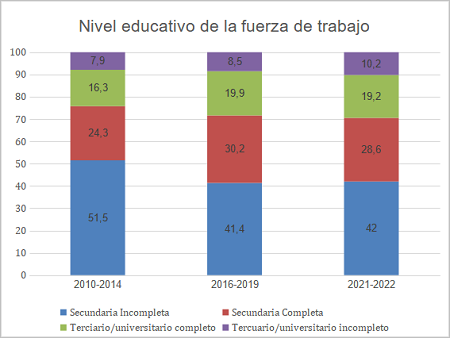

3.4 El nivel de instrucción de la fuerza de trabajo

El análisis del mercado de trabajo en el período se complementa con la situación en materia de las características de la población ocupada en términos de formación educativa. Como se indicó previamente, las tasas de empleo en Santiago del Estero se han incrementado, pero siguen siendo inferiores a las que se registran en otros aglomerados. Por consiguiente, conocer la composición de la fuerza de trabajo en términos de calificaciones educativas constituye un elemento importante de diagnóstico para cualquier política de activación laboral.

Fuente: Elaboración propia. EPH Total Urbano 2010-2022.

En primer lugar, se avanza en el diagnóstico del nivel educativo de la población ocupada (Figura 7). Entre el período 2010-2014 y 2021-2022 ha tenido lugar un proceso expansivo en términos del nivel de educación formal de la fuerza de trabajo.Este proceso se dio a nivel nacional, y en Santiago del Estero con mayor intensidad: el porcentaje de ocupados sin secundaria completa pasó de 54,2% a 42% (una reducción de 12,2 pp.). Asimismo, se observa un crecimiento de trabajadores con secundario completo en el periodo pasando de un 23,8% en 2010-2014 a un 28,6 en 2021-2022, marcando un incremento de 4.8 pp.

Finalmente, entre los ocupados santiagueños se evidencia una menor proporción de personas con educación universitaria. Por consiguiente, se abre el desafío de incrementar la dotación de trabajadores con nivel universitario, en particular ante los requerimientos de aumentar los empleos de calificación técnico-profesional.

3.5 Calidad del empleo e ingresos laborales

En este apartado, nos centramos en una descripción de los tipos de empleo en la provincia entre 2010-2022, tomando dos aspectos fundamentales: la calidad empleo (precario o no precario) y las remuneraciones laborales.

En este sentido, la EPH TU (INDEC, 2024) define a la precariedad laboral como “personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, personas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, las personas desocupadas que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, las ocupadas en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc.” (p. 20). Si bien, la precariedad laboral es un concepto multidimensional, a estas variables se le puede sumar la falta de aportes jubilatorios como indicador central (Favieri y Orellano, 2022).

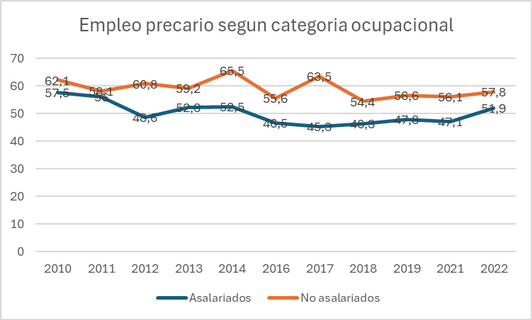

Se puede observar que la participación del empleo de baja calidad (precario) en el segmento asalariado se redujo más aceleradamente que entre los no asalariados. Pasó de 57,5% al 51,9% en este contingente, mientras que se redujo de 62,1% a 57,8% entre los no asalariados (Figura 8).

Fuente: Elaboración propia. EPH Total Urbano 2010-2022.

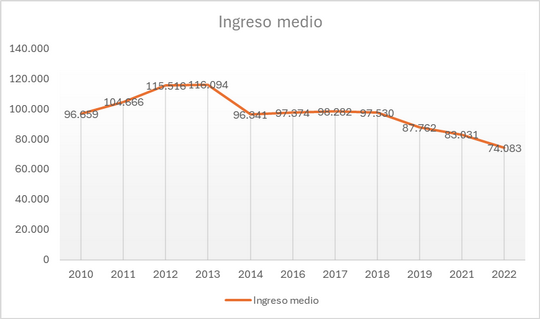

Con relación a los ingresos laborales, la situación en la provincia refleja lo macroeconómico nacional. El ingreso medio de la ocupación principal (Figura 9), en el total de aglomerados urbanos, implica una baja de 27% en términos reales, pasando de $138 mil a $100 mil.

Fuente: Elaboración propia. EPH Total Urbano 2010-2022.

Por último, se observa que en la provincia, es posible que la mayor activación laboral verificada en el período haya jugado un papel importante en este proceso: los hogares volcaron un mayor número de trabajadores, lo que puede haber compensado parcialmente el deterioro de las remuneraciones y amortiguado sus consecuencias en los ingresos de los trabajadores.

4. Breves consideraciones finales

Entre 2010 y 2022, se observó un crecimiento significativo en el mercado laboral urbano de la provincia. Aunque esta tendencia es común en el país, fue más intensa en Santiago del Estero: la tasa de actividad creció del 36,8% al 41,4% (4,6 puntos porcentuales) y la tasa de empleo aumentó del 34,2% al 40,2% (6 puntos porcentuales).

En el mismo periodo, la tasa de desocupación abierta se redujo drásticamente, del 7,1% al 3% (4,1 pp.). Esta disminución del desempleo abierto coincidió con una reducción de la tasa de subocupación, que pasó del 9,5% al 7,4% (2,1 pp.).

El crecimiento del empleo provino principalmente del sector privado, lo que redujo la incidencia del sector público en la estructura ocupacional. Los sectores que dinamizaron el empleo fueron la industria y la construcción (casi el 50% del nuevo empleo generado), seguidos por el comercio, transporte y actividades financieras e inmobiliarias (alrededor del 45% del aumento de la ocupación). En contraste, sectores como el servicio doméstico redujeron su fuerza de trabajo en un 4,5%.

Respecto al nivel de instrucción, entre 2010-2014 y 2021-2022 se produjo un incremento en el nivel de educación formal de la fuerza laboral. En Santiago del Estero, esta mejora fue más intensa que a nivel nacional: el porcentaje de ocupados sin secundaria completa disminuyó del 54,2% al 42% (12,2 pp.).

En Santiago del Estero, se mantuvo una relativa estabilidad en la incidencia del empleo precario, que pasó del 56,5% al 53,9% (una reducción de 2,6 puntos porcentuales). El empleo precario entre asalariados se redujo casi 6 puntos porcentuales (del 57,5% al 51,9%), mientras que, esa reducción fue un tanto menor entre los no asalariados, pasando de un 62,1% al 57,8%, es decir, 4,3 pp.

En términos de ingresos laborales, la situación en la provincia refleja la macroeconomía nacional, aunque de manera más moderada. En el total de aglomerados urbanos, el ingreso laboral medio se redujo un 27% en términos reales. Esta pérdida de poder adquisitivo fue algo menor en Santiago del Estero (23%). El ingreso en la provincia en términos reales pasó de $96.659 en 2010 a $74.083 en 2022, teniendo picos mayores a los $115.000 en 2012 y 2013; y sufrió una marcada caída desde el año 2014, sin recuperarse, al menos, hasta 2022.

Por último, los hogares pobres, es decir, donde las personas que los integran tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza monetaria, se observa que entre se mantiene un porcentaje de ocupados alrededor del 40% en toda la serie, con una marcada caída al 28% en los años 2012 y 2013, para luego subir y mantenerse como al inicio.

Si bien los indicadores básicos indican un crecimiento del empleo en la provincia en el periodo, esto se debe principalmente al aumento de empleo informal o precario, afectando significativamente la calidad de los puestos y los ingresos percibidos.

Es posible que estas apreciaciones puedan ser corroboradas a partir del estudio comparativo a nivel nacional y/o regional con el fin de dar un pantallazo general de la situación y enriquecer el estudio a nivel local.

Declaración de autoría

Escritura, revisión y edición: Lucas Emanuel Torres.

Escritura, revisión y edición: Mariano Hernán Giménez.

Referencias bibliográficas

Arango Gaviria, L. (2011). El trabajo de cuidado: ¿servidumbre, profesión o ingeniería emocional? En L. Arango Gabiria y P. Molinier (Comps.), El trabajo y la ética del cuidado. La Carreta.

Bertranou, F., Casanova, L., Jiménez, M. y Jiménez, M. (2013). Informalidad, calidad del empleo y segmentación laboral en Argentina. OIT para la Argentina. https://researchrepository.ilo.org/esploro/outputs/encyclopediaEntry/Informalidad-calidad-del-empleo-y-segmentacion/995219234802676

Briones, G. (2002). Metodología de la investigación cuantitativa en las ciencias sociales. ARFO.

Cajal, J. (2020).Turismo y estacionalidad del empleo: trayectorias laborales de trabajadores y trabajadoras del sector turístico de la ciudad de Las Termas de Río Hondo. Revista Cifra, 1-15. https://fhupiloto.unse.edu.ar/index.php/2020/11/27/turismo-y-estacionalidad-del-empleo-trayectorias-laborales-de-trabajadores-y-trabajadoras-del-sector-turistico-de-la-ciudad-las-termas-de-rio-hondo/

Díaz, R. y Zurita, C. (2000). Sector informal y subutilización en una ciudad intermedia de la Argentina. Sobre la conformación del empleo en Santiago del Estero. En M. Panaia, S. Aparicio y C. Zurita, Trabajo y Población en el Noroeste Argentino. La Colmena.

Favieri, F. N. N. y Orellano, V. (2022). Aproximaciones al trabajo precario en Argentina (2016-2019). Ciencia, Docencia y Tecnología, 33(64). https://doi.org/10.33255/3263/1046

Garay, A. y Torres, L. E. (2021). Trabajo, vivienda e infraestructura comunitaria en tiempos de pandemia. Santiago del Estero, Argentina. Estudios Sociales, 61(2), e0010. https://doi.org/10.14409/es.2021.2.e0010

Giménez, M. (2023). El Servicio de cadetería y reparto en Santiago del Estero: situación sociolaboral durante el ASPO y DISPO. Revista Lavboratorio, 33(2), 130-148.

Giménez, M. y Suárez, M. (2024). ¿Trabajadores Asalariados o Cuentapropistas?: Regulación del Servicio de Reparto a través de plataformas digitales. Revista Electrónica Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, (32), 124-151. https://doi.org/10.62169/rg.i32.995

Goren, N. (2014). Apuntes para un abordaje multidimensional de las políticas públicas. Los puntos ciegos de la agenda feminista sobre las transferencias condicionadas de ingresos. Zona Franca, 22(23), 21–27. https://doi.org/10.35305/zf.v22i23.4

INDEC (2024). Trabajo e ingresos. Encuentra Permanente de Hogares (EPH) Total Urbano. Informes técnicos 8(38). https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_total_urbano_02_24BD4906E91E.pdf

Ledesma, R., Paz, J. y Tasso, A. (2011). Trabajo rural estacional en Santiago del Estero. OIT.

Márquez, A. y Salvia, A. (2021). Diagnóstico regional y participativo sobre la situación, logros y desafíos del desarrollo social en la provincia de Santiago del Estero durante la última década. Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), Universidad Católica Argentina. Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.

Salto, H. (2019). Jóvenes y trabajo en Santiago del Estero a partir de 2015. Una mirada desde los datos. Ponencia presentada en Encuentro de Jóvenes Investigadores, Santiago del Estero, Argentina.

Sayago Peralta, E. (2019a). Proceso de reproducción social: estrategias y redes de mujeres feriantes de “La Saladita” de la ciudad de Santiago del Estero durante 2017 (Tesis de Lic. en Sociología), Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Santiago del Estero, Argentina.

Sayago Peralta, E. (2019b). Las estrategias de reproducción social y uso del tiempo empleado por mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado: El caso de las feriantes de la economía popular en “La Saladita” de la Ciudad Capital de Santiago del Estero, durante los años 2017, 2018. Ponencia presentada en XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, Mar del Plata, Argentina.

Silveti, J., Gurmendi, N. y Salvatierra, R. (2017). Cambio estructural y desarrollo productivo en Santiago del Estero. Periodo: 1994-2007. Revista Trabajo y Sociedad, 29, 377-390. https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/29%20SILVETTI_GURMENDI%20Desarrollo%20productivo.pdf

Suárez, M. (2019a). El despido sin causa y la protección constitucional del derecho al trabajo. En Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social (pp. 683 – 689). Editorial Erreius.

Suárez, M. (2019b). Nuevas formas de trabajo: los trabajadores de la economía popular. Revista de la Facultad de Derecho, 10(1), 111-121.

Suárez, M. (2023). Una indemnización tarifada ¿es suficiente para reparar los daños del despido injustificado?”. Revista Ius et Praxis, 29(2), 27–43. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122023000200027

Tasso, A. (2003). Un caso de expansión agraria capitalista seguido por depresión. Santiago del Estero, 1870-1940. Revista Población y sociedad, 10(1), 109–136.

Tasso, A. y Zurita, C. (2013). Aves de paso. Los trabajadores estacionales de Santiago del Estero. Trabajo y sociedad, 21(3), 33-47. https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/21%20TASSO%20ZURITA%20Golondrinas.pdf

Torres, L. (2018). Informalidad y precariedad laboral entre las empleadas del servicio doméstico en Santiago del Estero. Journal de Ciencias Sociales, 10, 49-66. https://doi.org/10.18682/jcs.v0i10.725

Torres, L. y Sayago Peralta, E. (2022). Mercado de trabajo y desigualdades de género en el norte argentino. Conciliación del trabajo remunerado y no remunerado de mujeres de sectores populares. En J. Suzuki, R. Marques Lima de Castro y G. Galdino (org.) A Precarização do Trabalho e as Crises dos Modelos Produtivos na América Latina no Século XXI. FLCH/USP, PROLAM/USP.

Torres, L., Sayago Peralta, E., Cajal, J. y Giménez, M. (2020). Situación sociolaboral y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en Santiago del Estero, en el mes de abril de 2020. Revista Trabajo y Sociedad, 21(35), 109-119. https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/35%20D%20Torres_sayago%20peralta_cajal_gimenez%20SECCION%201.pdf

Zurita, C. (1999a). El trabajo en una sociedad tradicional. Estudios sobre Santiago del Estero. Ediciones CICYT-UNSE

Zurita, C. (1999b). Estratificación social y trabajo: Imágenes y magnitudes en Santiago del Estero. Trabajo y Sociedad, 1(1). https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/CLASES.htm

Notas

Recepción: 29 noviembre 2024

Aprobación: 18 febrero 2025

Publicación: 01 abril 2025

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Ediciones de la FaHCE utiliza

Ediciones de la FaHCE utiliza